En mis investigaciones me he interesado, además de por el pensamiento iusescolástico de la Escuela de Salamanca, por la historia de la doctrina y praxis jurídica de los grandes tribunales de la Monarquía Hispánica. Desde mi ciudad, Barcelona, y gracias a los magníficos fondos del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), puede estudiarse la práctica y el estilo judiciales de la Cataluña altomoderna en el contexto de la cultura jurisdiccional hispánica. El objeto de mi investigación doctoral es entender cómo, en el período 1493-1639, los jueces de la Real Audiencia de Cataluña motivaban o razonaban jurídicamente las sentencias civiles.

El conocimiento de la cultura y práctica judiciales de la Cataluña altomoderna, hasta ahora poco estudiadas (fundamentales Capdeferro, 2012 y Montagut, 1998), resulta imprescindible para tener una visión completa de la historia jurídica de la Monarquía Hispánica. Especialmente porque en el aspecto de la motivación de las sentencias el estilo judicial catalán y, en general, de la Corona de Aragón (Arrieta, 1994), divergió de la doctrina y práctica judicial del ius commune, de las cuales participaban, con sus respectivas concreciones y adaptaciones, Castilla y las Indias.

Para una más exacta comprensión de las fuentes iushistóricas de conocimiento, empleo las categorías y herramientas historiográficas desarrolladas por el Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad Thomas Duve) del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho. Especialmente, aquéllas relacionadas con la traducción cultural, la glocalización, la atención al saber normativo pragmático y religioso, así como las comunidades epistémicas y de prácticas.

Mi hipótesis es que la práctica de la motivación de las sentencias, tal como se desarrolló en Cataluña en la alta edad moderna, fue el resultado de una traducción cultural de saber jurídico global a las condiciones locales de Cataluña y de la Corona de Aragón (glocalización).

Semántica de la motivación

En términos teóricos, motivar una decisión judicial equivale a ofrecer razones que justifiquen su corrección (Atienza, 2013:113-116). En términos históricos referidos a la alta edad moderna catalana, motivar una decisión judicial (civil) implicaba expresar, por escrito en la sentencia definitiva que ponía fin al proceso, las razones fácticas y jurídicas, informadas por las alegaciones de las partes y los hechos probados en el proceso, para la solución adecuada de un caso concreto.

Estas “razones” eran denominadas también “causas” o “motivos” (Peguera, 1603: c. 24, f. 140v). La relación semántica entre estos términos puede reconstruirse como sigue: la acción de expresar las razones de una decisión judicial se describía como la expresión de un motivo que había movido el ánimo del juez (motus animi) a decidir de un modo o de otro. En el siglo XVII aparece, con tal significado, el verbo “motivar” (Sessé, 1611: t. I, dec. 5, n. 43).

Lo que movía el ánimo del juez era el “motivo” (motivum, substantivo neutro que aparece entre el siglo XII y XIII). Éste se explicaba como: (1) una causa motiva, impulsiva o inductiva (el elemento volitivo); (2) que cuando era regulada racionalmente era una causa eficiente (de ahí la terminología de la “expresión de la causa” o expressio causae); y (3) precisamente porque estaba ordenada racionalmente, se llamaba ratio (de donde ratio decidendi).

En esencia, la motivación implicaba una declaración pública del ánimo o intención del juez sobre el derecho de las partes en el caso concreto (Sessé, 1624: t. III, dec. 290, n. 7). Respondía, de forma razonada y razonable, a la pregunta quare o ¿por qué?

Correcto in hoc iure communi

La communis opinio altomoderna, basada fundamentalmente en la decretal Sicut nobis (X 2.27.16), desaconsejaba la expresión de la causa o de los motivos de la decisión judicial en la sentencia (expressio causae in sententia). La ausencia de motivación de las sentencias era la práctica judicial común europea en la alta edad moderna, seguida también en Castilla y en las Indias.

Sin embargo, la práctica judicial catalana, desde al menos el siglo XIV, fue la de expresar los motivos en las sentencias. Práctica que fue confirmada – a propuesta de los estamentos catalanes – por una ley general paccionada entre el rey y los estamentos, esto es, por una constitución, la número 55 de 1510. En consecuencia, la adaptación de la doctrina del ius commune sobre la expressio causae in sententia a las circunstancias jurídico-políticas catalanas consistió en una desviación correctiva respecto de la misma.

El sistema jurídico-político catalán altomoderno estaba basado en dos principios, el iuscentrismo o imperio del derecho y el pactismo (Ferro, 1987:137 s., 289-292, 332-342). Según el primero, los jueces regios debían decidir los casos según el derecho propio y, a falta de éste, según el derecho canónico y romano positivos. Si la solución del caso no podía encontrarse en el derecho común, los jueces podían recurrir a la equidad, pero no una equidad natural libre, sino una equidad regulada por las prescripciones del derecho común positivo (Mieres, 1621: p. II, coll. 8, c. 2, n. 18-43).

De acuerdo con el segundo principio, el derecho propio general debía establecerse mediante un pacto entre el rey y los estamentos reunidos en Corte (Mieres, 1621: p. I, coll. 7, c. 1, n. 32).

Todo ello quedaba resumido en el axioma según el cual el príncipe en Cataluña estaba obligado por las leyes paccionadas a juzgar según dichas leyes, por lo que no estaba absuelto de su observancia (Mieres 1621: p. II, coll. 8, c. 1, n. 19).

La práctica de motivar las sentencias se concibió como divergente de la doctrina y práctica del ius commune (Cancer, 1608: p. III, c. 17, n. 407). Incluso, la doctrina portuguesa – la práctica judicial del reino de Portugal era similar en este punto a la de la Corona de Aragón – describió esta práctica como una “corrección” (correctio) del ius commune (Mendes de Castro, 1619: l. III, c. 17). Visión “correctiva” que se llevó a sus máximas consecuencias por la doctrina valenciana del siglo XVII, según la cual la práctica catalano-aragonesa habría sido más acorde al derecho romano (Matheu, 1677: c. 12, § 1, n. 22-35).

Ahora bien, la doctrina catalana no dejó de utilizar la terminología, las categorías y los conceptos del ius commune. Más aún, procuró explicar la práctica judicial catalana a través de otras experiencias europeas. Los juristas catalanes del siglo XVII, para explicar el fenómeno de la inclusión de los motivos en la sentencia, recurrieron al aforismo motiva sunt pars sententiae (“los motivos son parte de la sentencia”), propio de la práctica rotal florentina (Fontanella, 1639: t. I, dec. 287, n. 15-19). Lo entendieron en un sentido literal, pero no del todo preciso, puesto que, en realidad, dicho aforismo respondía a la dualidad de actos (y documentos) generada en la práctica rotal itálica entre la sentencia, sin los motivos, y los motiva rotales (llamados decisio rotal en la Rota Romana) como acto que contenía únicamente los motivos (Ascheri, 1989:123-128).

Funciones de la motivación de las sentencias

La función primordial de la expressio causae in sententia consistía en la información de las partes sobre los criterios decisivos de la Real Audiencia en los casos concretos (Cancer, 1608: p. III, c. 17, n. 407; Fontanella, 1639: t. I, dec. 287, n. 19), así como en la publicidad del eventual error judicial (error iudicis), todo ello con vistas a la preparación de los respectivos recursos y la corrección de eventuales errores judiciales en ulteriores instancias (Crespí, 1667: obs. V, § III, n. 107). Asimismo, la motivación permitía el control de la observancia del derecho propio (Matheu, 1677: c. 12, § 1, n. 32 s., 41 s.) y la fiscalización de los doctores de la Audiencia en las visitas de oficiales regios, extremo previsto por la constitución 60 de 1510.

En relación con la observancia del derecho se puede pensar en una función generativa de consenso jurídico-político, relacionada con la erección de la Real Audiencia privativa de Cataluña en el 1493. En este sentido, la observancia del derecho era considerada presupuesto del buen funcionamiento de la res publica (Peguera, 1603: c. 9, n. 1) y permitía la efectividad de los citados principios jurídico-políticos del iuscentrismo y del pactismo.

Además, desde mediados del siglo XVI se procuró que los criterios decisivos de la Real Audiencia – junto con referencias expresas al derecho propio o común y a la doctrina y jurisprudencia relevantes – se publicasen en libros impresos en forma de Decisiones (como literatura jurídica). Ello facilitaba el control público de la observancia del derecho y de la fundamentación de las resoluciones judiciales en razones jurídicas, no meramente naturales – punto que preocupaba especialmente a los estamentos. Pero ello también permitía que los criterios decisivos de la Audiencia – singularmente las doctrinas admitidas y seguidas por la misma, llamadas opiniones receptae – fuesen conocidos

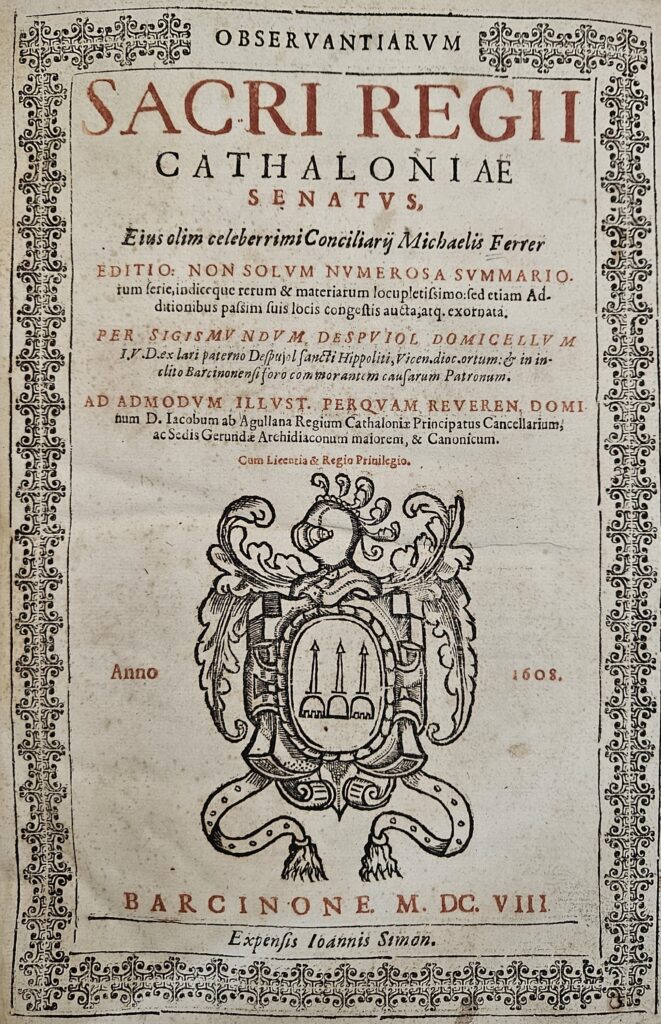

como orientación autoritativa, o incluso, según sostenía el doctor de la Audiencia Miquel Ferrer en el primer libro de Decisiones publicado (1ª edición de ca. 1580-1584), como precedente vinculante, en casos futuros similares (Ferrer, 1608: p. I, Prohemium, n. 1-4).

Consciencia y arbitrio del juez

Ciertos aspectos esenciales de la cultura jurisdiccional, especialmente los referidos a la consciencia del juez, también fueron adaptados en Cataluña de una forma particular. En esencia, el juez debía mostrar que su decisión estaba fundamentada en un conocimiento derivado únicamente de las actas del proceso (secundum allegata et probata) y en razones estrictamente jurídicas (secundum ius), no meramente naturales o cerebrinas (Peguera, 1603: c. 10, n. 5; Ferrer, 1608: p. III, c. 87, n. 5).

La decisión secundum ius implicaba una lectura particular del arbitrio (arbitrium)del juez. Según los juristas catalanes, la razón reguladora de la voluntad del juez no debía ser únicamente natural, sino que debía regirse por razones jurídicas recogidas por el derecho positivo común, esto es, por la bona ratio en cuanto ratio scripta (Mieres, 1621: p. I, coll. 6, Incipit, In nomine, n. 1-3, p. II, coll. 10, c. 19, n. 5; Ferrer, 1608: p. III, c. 87, n. 2).

Prácticas, conocimiento implícito y religión

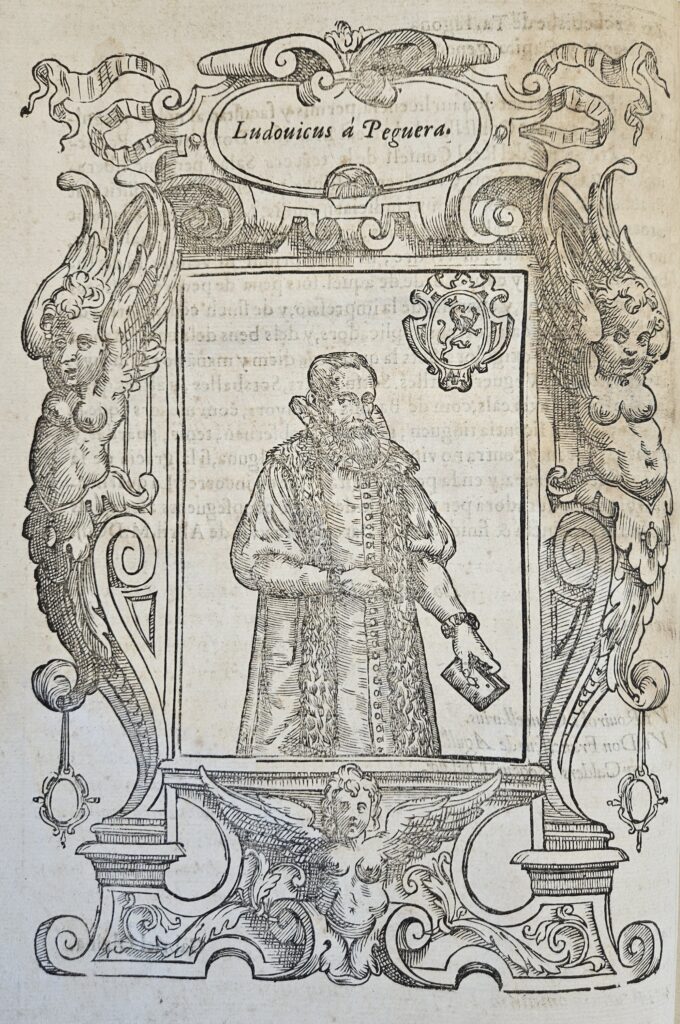

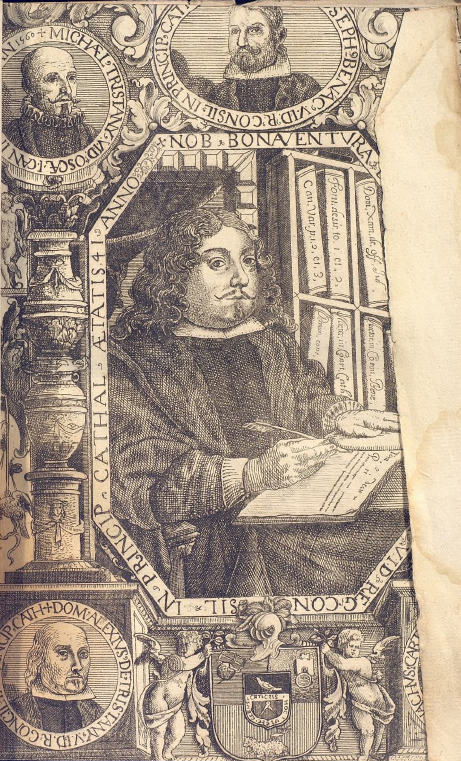

Las prácticas y el conocimiento implícito, especialmente el proveniente de la religión, son especialmente relevantes para comprender el funcionamiento de la justicia de Antiguo Régimen. El siguiente grabado, incluido antes del primer folio de la obra secular más influyente sobre práctica judicial en la Cataluña altomoderna, ilustra cómo el oficio del juez estaba profundamente delineado por la religión:

En este ámbito, cabe destacar prácticas como el rezo diario en la Audiencia del Adsumus Sancte Spiritus, así como el saber relativo al razonamiento judicial epitomizado en obras de teología moral, especialmente las dedicadas al aleccionamiento y confesión de oficiales y juristas. Entre ellas, traemos a colación el manual para confesores intitulado Baculus Clericalis del valenciano Bartomeu Cucala, de 1524, y la edición barcelonesa de 1509 de la Doctrina Compendiosa de Francesc Eiximenis. Asimismo, los registros de las visitas de oficiales regios informan de aspectos prácticos y del funcionamiento interno de la Audiencia.

Más allá de las prácticas y rituales, son relevantes los espacios, dado que no sólo reflejan una determinada mentalidad, sino que tienen fuerza performativa a través de la estética y la simbología del espacio. En las siguientes imágenes pueden verse las otrora salas civiles de la Real Audiencia altomoderna en el Palacio Real de Barcelona, construidas en la segunda mitad del siglo XVI (actualmente Museo Frederic Marès), así como las salas de los escribanos de la Audiencia altomoderna en la antigua sala mayor (Saló del Tinell) del Palacio Real. Ambos edificios tienen en común un estilo goticista, con algunos detalles renacentistas, que apuntan a la mentalidad bajomedieval (aristotélico-tomista) de los juristas catalanes altomodernos.

Los jueces de la Real Audiencia

Los jueces regios eran miembros del supremo tribunal de Cataluña, la Real Audiencia y, a su vez, consejeros del Real Consejo, ambos presididos por el lugarteniente o virrey. Conformaban, por consiguiente, un poderoso cuerpo – una comunidad epistémica y de prácticas – de jueces y consejeros letrados, formados en ius commune y escogidos, en principio, de entre los mejores juristas catalanes.

Para asegurar el conocimiento del derecho propio que debían observar y aplicar prioritariamente los jueces regios, éstos debían: (1) ser naturales de Cataluña, lo cual se relacionaba con el conocimiento de las costumbres locales (Mieres, 1621: p. I, coll. 4, c. 2 s.); (2) poseer ejemplares del derecho propio (Mieres, 1621: p. II, coll. 10, c. 19), momento en el que cobran relevancia las compilaciones impresas de derecho propio – no por casualidad la primera publicación impresa, incunable, de la compilación de derecho propio catalán data de 1495, inmediatamente tras la erección de la Real Audiencia en 1493.

En los siguientes grabados están representados dos jueces de la Real Audiencia, Lluís de Peguera y Bonaventura de Tristany. En ambos casos es manifiesta la imbricación entre la literatura pragmática y el oficio del juez:

En relación con los jueces cabe aludir al disimulo. Según la doctrina del ius commune, el juez debía, bajo riesgo de recusación, disimular su motus animi (Xammar, 1639: p. I, q. 1, n. 73). Esto es, no tanto sus pasiones, que se condensaban en los quatuor vitia clásicos (temor, codicia, odio y amor) que todo juez debía evitar, como su intención razonada sobre qué parte tenía mejor derecho. También este aspecto esencial de la cultura jurisdiccional sufrió una adaptación. En la formación de la decisión del juez jugaba un papel esencial la colaboración estrecha con los abogados en la resolución de los puntos jurídicos dudosos del caso (dubia in iure), tanto por escrito como en audiencia. Dado que el juez tenía que expresar la causa en la sentencia, debía cerciorarse de que ésta era correcta, y nada mejor para ello que discutir pública y libremente, mostrando sin reparos su animus a las partes y a sus abogados, las cuestiones del caso que requerían ser aclaradas (Xammar, 1639: p. III, q. 2, n. 24-27). Esta mutación respecto de la práctica común, confirmada por una constitución de 1564, es esencial para comprender el estilo judicial catalán y, según la doctrina, estaba inspirada en la práctica de la Rota Romana (Fontanella, 1639: t. I, dec. 9, n. 7 s.).

Fuentes históricas de conocimiento

Finalizo con un apunte sobre las fuentes históricas de conocimiento. Las fuentes principales – además de la documentación de archivo sobre los debates parlamentarios en Cortes, las leyes generales emanadas de las mismas y la doctrina jurídica, tanto manuscrita como impresa – están constituidas por la documentación de archivo manuscrita relativa a la práctica judicial de la Real Audiencia de Cataluña.

Ésta se divide en dos categorías: (1) las conclusiones, esto es, los proyectos motivados de sentencias con una referencia a la causa, los votos motivados – el mayoritario y, en su caso, también los disidentes – y la propuesta de fallo (en ACA, Real Audiencia, Conclusiones civiles). (2) Las sentencias, emitidas por la Cancillería, que contenían un resumen del proceso, el voto mayoritario motivado de la conclusión y el fallo, que debía seguir la propuesta de la conclusión (en ACA, Archivo Real, Registros de la Cancillería).

Éste es el punto fundamental: la motivación se incluía por escrito en la sentencia, en el mismo documento que contenía el fallo. Por consiguiente, la práctica judicial catalana seguía el modelo de la expressio causae in sententia y se desviaba de la doctrina del ius commune que lo desaconsejaba.

De las sentencias, el original (en papel) se incorporaba en los registros de la Cancillería y, si la parte lo pedía, se expedía copia en pergamino (ahora custodiadas en colecciones privadas y archivos municipales).

A través del estudio de esta documentación manuscrita, puesta en relación con la doctrina jurídica, así como los debates parlamentarios en Cortes y las leyes generales emanadas de las mismas, puede reconstruirse el significado y el funcionamiento históricos de la motivación de las sentencias. En definitiva, puede conocerse cómo los jueces de la Real Audiencia razonaban, al menos extrínsecamente, sus resoluciones y cómo se producía conocimiento jurídico a través de la práctica judicial.

Bibliografía

Arrieta, Jon (1994), El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza: Institución «Fernando el Católico».

Ascheri, Mario (1989), Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all’èta moderna, Bologna: Il Mulino.

Atienza, Manuel (2013), Curso de argumentación jurídica, Madrid: Trotta.

Cancer, Jaume (1608), Variarum Resolutionum Iuris Caesarei Pontificii, et Municipalis Principatus Cathaloniae, Barcinone: Ex Typographia Iacobi à Cendrat.

Capdeferro, Josep (2012), Ciència i experiencia. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona/Lleida: Fundació Noguera/Pagès.

Crespí, Cristòfor (1667), Obseruationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii, Supremi Consilii S. Cruciatae, et Regiae Audientiae Valentinae, Antuerpiae: Typis Petri Belleri (editio secunda).

Ferrer, Miquel (1608), Obseruantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus, Barcinone: Expensis Ioannis Simon.

Ferro, Víctor (1987), El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic: Eumo.

Fontanella, Joan Pere (1639), Sacri Regii Senatus Cathaloniae Decisiones, Barcinone: ex Praelo, ac aere Petri Lacavalleria.

Matheu, Lorenzo (1677), Tractatus de regimine Regni Valentiae, Lugduni: sumpt. Joannis-Antonii Huguetan.

Mendes de Castro, Manuel (1619), Practica Lusitana, Olysipone: Apud Georgium Rodericum.

Mieres, Tomàs (1621), Apparatus super Constitutionibus Curiarum generalium Cathaloniae, Barcinonae: Typis et aere Sebastiani à Cormellas.

Montagut, Tomàs de (1998), “Estudi introductori”, en Peguera, Lluys de, Practica, forma y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp. XI-LVII.

Peguera, Lluís de (1603), Practica criminalis et ordinis iudiciarii ciuilis, Barcinone: Ex Typographia Iacobi à Cendrat.

Sessé, Jusepe (1611), Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, Tomus I, Caesaraugustae: Apud Ioan. de Larumbe.

— (1624), Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, Tomus III, Caesaraugustae: Apud Ioan. de Larumbe.

Xammar, Joan Pau (1639), De officio iudicis et aduocati liber unus, Barcinonae: Ex Typographia Iacobi Romeu.