Esta entrada de blog forma parte de una serie dedicada al análisis de las pasiones como saber normativo desde la perspectiva de la historia del derecho. Puede leerse como una continuación de “Las pasiones como saber normativo. Algunos usos de la vergüenza en la cultura barroca“.

“Je m´efforce notamment de situer la Question juridique, pour les analystes et pour les juristes, interprètes qui ordinairemente s´ignorent”, Pierre Legendre (1990:10)

Hontologie (1970): historia de la vergüenza y subjetividad

En su seminario del 17 de junio de 1970 Jacques Lacan lanzaba a sus oyentes una provocadora frase: “ya no hay vergüenza”. Según Jacques-Alain Miller, esta afirmación anticipaba la lógica de un nuevo malestar en la cultura, donde ya no se tenía trato con los sacrificios victorianos que, en relación al deseo, “implican una amputación” (Miller, 2003). Se trataba de otra cosa. Para Lacan el pasaje del discurso del Amo antiguo al discurso universitario, efectuaba una destitución de un modo relacional. El significante Amo, estructurador y rector de los ideales, dejaba su lugar a un saber tecno-científico. Este último, con su carácter gestional totalizante, anularía la lógica de la imposibilidad; produciendo subjetividades que se reconocen como poseedoras y actuantes ilimitadas sobre lo Real, por la vía del conocimiento. Esta mutación devaluaba la otrora oscura potencia del dicho del Otro; la cual fungía como estructurante de los lazos sociales (límites) y las lógicas de la subjetividad (destino). Dicha antigua (de)limitación daba lugar a variadas respuestas: impugnando, contraviniendo, consintiendo o renegando ese precipitado simbólico. El discurso universitario, por el contrario, promovía una i-limitación, que producía nuevos síntomas. Este discurso, entonces, producía una subjetividad de la época, que lo hacía redoblar la apuesta: “ya nadie muere de vergüenza”. Ambas estructuras sintácticas –“ya no hay”, “ya nadie”– deben leerse sin nostalgia. Era un diagnóstico de su presente –aquel de 1970– que miraba al futuro con perspectiva histórica.

Y, si recurre a la vergüenza para mostrar los cambios de época, es porque ella “es un afecto social que tiene sus formas históricas adosadas al discurso en el que se produce” (Soler, 2022:93). De allí, la promoción que realiza Lacan de una nueva disciplina: L´hontologie. Este neologismo le sirvió para ubicar su estudio sobre la vergüenza (honte), al tiempo que, por su carácter homofónico, desplazaba del campo psicoanalítico el peso de l´ontologie y su pregunta por el ser. Mientras que esta última animaba muchas quejas del analizante (“¿Quién soy?”), la vergonzología apuntaba a otro fenómeno. Se trata de la relación del sujeto con aquello más propio, aunque rechazado. Porque la vergüenza se produce por esa mirada que, atravesando ese pudor performado por el sujeto —narrativa e imaginariamente—, toca un punto éxtimo. Y, así, devela eso: objeto de deseo, modo de goce singular que devuelve su fantasma (Bernard, 2006:193).

Como lo advierte Colette Soler recuperando a Lévinas: en la vergüenza se manifiesta “lo intolerable del hecho de estar pegado a sí mismo” (2022:92). Si la fórmula es efectiva para mostrar el contenido de l´hontologie, ello se debe a traducir el afecto como metáfora espacial. Pegado a sí mismo, sin ser el mismo, sino otro. Esto involucra una distancia mínima que permite (re)conocerse en aquello que lo avergüenza –verse visto–, al tiempo, que no le permite separarse, huir de eso que es. Cosa que sí acontece en el distanciamiento de la “vergüenza ajena”, donde el sujeto se despega para no ser vinculado en ese otro que avergüenza transitivamente.

La clínica persigue develar el mecanismo de configuración singular de ese Otro primordial de la mirada: ¿Hasta qué punto y cómo la mirada vergonzante devela ese otro-mismo en que el sujeto se reconoce? Pero, la actualidad le impone una pregunta previa: ¿Hay aún vergüenza? La respuesta sociológica indica que “estamos en la época del eclipse de la mirada del Otro como portadora de la vergüenza” (Miller, 2003). Ahora bien, no debe olvidarse que l´hontologie surgía de un diagnóstico que hacía depender la dimensión estructural de la histórica. Por lo cual, algunos elementos del pasado pueden servir para repensarlo. Para ello, cabe inquirir arqueológicamente: ¿Cómo se estructuraba ese significante Amo en sociedades donde la vergüenza imperaba como dispositivo de control? Y su retorno: si el Otro de la vergüenza está en vías de extinción, ¿qué nuevas formas regulatorias encontrarán unos sujetos lanzados al mundo sin vergüenza?

Arqueología (siglo XVII): Por qué teneys verguença y quereis esconder el pecado?

Si en el presente la vergüenza ya no produce ningún afecto-efecto la pregunta es: ¿Qué pasado era aquel al que refería Lacan? En su seminario del 8 de mayo de 1973, Lacan ensayaba una fórmula que nos puede orientar: “el barroco es la regulación del alma por la escopia corporal” (Lacan, 2022:140). En dicha sentencia condensaba la dimensión de la mirada con la función normativa, regulatoria, propia de la vergüenza. Cabe, entonces, intentar acercar algo de ese saber normativo para comprender el modo en que funcionaba la lógica de la vergüenza, la cual no emergía sin un significante Amo. Para ello, nada mejor que ingresar en el barroco americano para apreciar cómo los discursos instituían a ese Otro de la palabra y de la mirada.

Para las comunidades católicas, y para aquellas que pretendían ser convertidas, el sermón era un vehículo privilegiado para explicar los malestares del alma. Tomemos, por caso, el Sermón en lengua de Chile de los misterios de nuestra Santa Fe Catholica, para predicarla a los indios infieles del reyno de Chile, dividido en nueve partes pequeñas, acomodadas a su capacidad, de Luis de Valdivia publicado en 1621. Este texto escrito en español y mapuche explicaba a las comunidades originarias la relación del hombre con Dios, teniendo en miras lo sentido-experimentado como resultado de dicha alianza entre el sujeto y el Otro. En el caso de las pasiones, no solo traducía el misterio de la fe entre lenguas distantes; también, traducía “vivencias” experimentadas en el cuerpo, convirtiéndola en saberes, que instaban al pudor como mecanismo de autocontrol o a la confesión por la vergüenza de haber pecado. ¿Qué podían escuchar aquellos –llamados– indios infieles?

A hijos mios, dezidme tambien a mi; tampoco veyz vuestras almas, y sin verlas, creeys que teneys almas, y assi como con los ojos no veys vuestras almas: assi no veys con vuestros ojos el pecado, que es enfermedad del alma. Y sabeys que pecays, quando adulterays la mujer agena, ó hazeys daño a vuestros próximos, ó hurtays. Como sabeys esso que alla dentro del coraçon os reprehenden, y os dizen que hizistes pecado, y os remuerden, y teneys vergüença y miedo, y cubris el pecado, desseando que no se sepa. (1621:10)

La dimensión escópica guiaba la fenomenología del miedo y la vergüenza. Estaba aquello que podía verse y saberse, frente a ello que, invisible, se manifestaba en el cuerpo. La vergüenza, especie derivada del temor según santo Tomás, brotaba del corazón como respuesta al pecado que había enfermado el alma. Se localizaba de este modo el objeto del malestar, generando, a la vez, un triple efecto de sentido en los oyentes. Por un lado, al nombrar los afectos –vergüenza y miedo– se “fabricaban” las pasiones, al tiempo que se anticipaba una causa: el pecado. De manera que se (in)formaba lo experimentado en el cuerpo. Por otra parte, esa puesta en forma contribuía a apaciguar la pesadumbre que tomaba al cuerpo, al brindarle un borde simbólico que orientaba el padecer. Finalmente, compartía un saber normativo que alertaba del control al que estaban sometidos. Es decir, se prevenía a los indios sobre la “escopia corporal” de los ministros, quienes podían reconocer el pecado: ya fuera por el inevitable enrojecimiento o por su conducta evasiva.

Pero esto no era todo. En el decir del párroco podían hallarse rastros de la lógica de la vergüenza, la cual marcaba una relación inescindible con el Otro. Un Otro que, primero, era de la palabra. El sermón continuaba:

porque teneys verguença, y quereys esconder el pecado? Quién os dixo, que era malo embriagarse, hurtar, adulterar, y matar? Dios lo dize en vuestros coraçones, y no se puede negar, ni dissimular el ser esto malo. (1621:10)

Transgredir el dicho de Dios, inscripto en los corazones, causaba la vergüenza. Se trataba de una letra primera, desconocida pero operativa. Según la tradición, ese decir inscripto no cesaba de empujar hacia el bien; y el remordimiento daba testimonio de su existencia, retroactivamente, al tocar el cuerpo en la forma de la vergüenza.

Pero el dicho no fungía solo como empuje. Era condición necesaria para la instauración del Otro de la mirada, el cual operaba en base a esa lex scripta (Romanos 2, 14-15). El libro de sermones advertía que: “Dios, que está en el cielo, y en todas partes, como es bueno, y justo tiene mucha quenta con todos los que en esta vida viven, y mira si obran bien o si obran mal” (Valdivia, 1621:3). Pero la función escópica, a su vez, trascendía el mero actuar ingresando en el campo de las fantasías diurnas, y ello porque Dios “sabe lo que secretamente pensamos en nuestro entendimiento” (Valdivia, 1621:34).

De manera que la mirada juzgaba a partir del orden simbólico dicho por Dios, el cual no podía ya disimularse. La vergüenza se producía, entonces, al resolver la dialéctica entre los actos pecaminosos –incluidas las fantasías– y ese dicho que, aunque no sabido, retenía la trasgresión por la vía del pudor. El instante de la mirada implicaba, así, el develamiento de un goce que importunaba por reconocerse como el reverso del dicho primordial. Por lo cual, la vergüenza era indicadora de la transgresión, pero, a su vez, y más importante aún: evidenciaba la palabra del Otro inscripta en el sujeto, lo cual lo volvía hombre. La vergüenza era indiciaria de la existencia de Dios. Sentido común, este, que se mantenía en el siglo XVIII y del cual da cuenta el título de la dissertatio de Samuel Weitzman: De genuina ratione demonstrandi ex adfectibus inprimis amore, odio et pudore existentiam Dei.

Esta misma lógica –entre dicho y mirada– podía hallarse comprimida en la pena vergonzante que, en el barroco hispano-americano, se ejecutaba “exponiendo al reo á la afrenta, y confusión pública, con alguna insignia, que denota su delito: y así se dice, sacar à la vergüenza” (Diccionario de Autoridades, 1739:464). La exposición a la mirada confusa no era sin la insignia: un dicho de la transgresión.

Sociología (siglo XXI): imaginarización y erosión de la vergüenza

“Sacar a la vergüenza” en la pena metaforiza perfectamente el carácter inter- e intra-subjetivo de la vergüenza. Incluso para el sujeto, en su división singular se trata, siempre, de la develación de un otro-interior que, aunque quiera ignorarse, es sacado del refugio del pudor. De allí que el psicoanálisis contemporáneo advierta que “la vergüenza es en el fondo el afecto de la revelación de lo éxtimo, aquello que me constituye en mi ser sin ser yo” (Soler, 2022:87). Jacques-Alain Miller indica que: “ponemos lo éxtimo en el lugar donde se espera, se aguarda, donde se cree reconocer lo más íntimo.” En su fuero más íntimo, el sujeto descubre otra cosa. No sin paradoja la explicación se remonta al lenguaje de la teología moral –forum internum–; de allí el recurso de Miller a la formulación agustineana: Dios es “más interior que lo más íntimo mío” (Miller, 2010). Premisas que se revelan, se comprenden mejor, al ser vistas como un precipitado, heredero de la tradición jurídico-moral de la vergüenza.

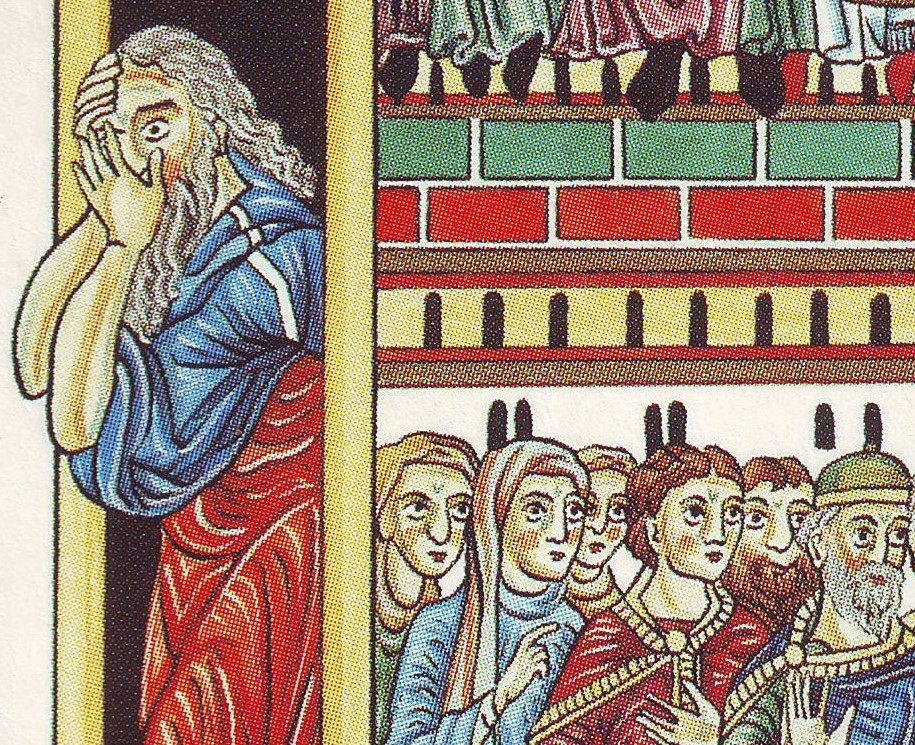

Wikimedia Commons

Hacía mitad del siglo XX, la vergüenza seguía funcionando. Pero ya no de manera totalizante como en el barroco, donde había un dicho de Dios para toda subjetividad, que debía respetarse por temor. La herencia barroca se había secularizado. No era el temor sino la Hilflosigkeit —el desamparo— de la angustia. El desvalimiento reemplazaría a la imaginería de tormentos infernales (Soler, 2022:37-40). Ese pasaje dejaba espacio suficiente para la reubicación del dicho, otrora de Dios, en el campo materno: uno y singular para cada sujeto. De allí que Lacan escribiera: “lo dicho primero decreta, legisla, ʻaforizaʼ, es oráculo, le confiere al otro real su oscura autoridad” (Lacan, 2009 [1966]:768). En esos tiempos, el Otro de la mirada era aún consistente por la oscura autoridad del dicho materno. Y el sentirse avergonzado era un índice de división subjetiva. Lo cual le permitía al clínico orientarse, develando, la existencia éxtima ese dicho del Otro (oscuro, oracular), que hacía padecer de sentido al sujeto. Dicho que, por un lado, inscribía al sujeto en la trama simbólica de las generaciones; y por otro, demanda una interdicción que motoriza mediante el funcionamiento de las instituciones la razón –el gran Otro– para la subjetividad (Legendre, 1985:36-38).

Si el diagnóstico es que “la mirada que se incita hoy haciendo espectáculo de la realidad –y toda la televisión es un reality show– es una mirada castrada de su potencia de provocar vergüenza”, se sigue consecuentemente una imposibilidad de localizar esos dichos que empujan al sujeto, poniendo en crisis la práctica misma del psicoanálisis, como advierte Miller (Miller, 2003). El diagnóstico psicoanalítico acerca de un Otro que no existe, devela varias consecuencias socio-jurídicas y psicosociales (Miller, 2020). Desde el campo jurídico, cabe preguntar: ¿puede seguir pensándose en una dimensión social regulatoria de la vergüenza? ¿Qué teorías tomarán el relevo ante el declive de los estudios sobre las llamadas “normas informales” de control social, que desvelaron a la sociología del derecho en las décadas de 1950 y 1960? ¿Es la agresividad física la consecuencia de la incapacidad ese otro –semejante– para encarnar al Otro de la mirada vergonzante? ¿Es la inflacionaria producción de regulaciones escritas una consecuencia de la desaparición de la función social de la mirada vergonzante del Otro? Y en ese caso, el crecimiento exponencial del control policial, con su cuota de violencia-amenaza: ¿es, acaso, la prótesis estatal para regular las otrora sanciones provenientes del campo social, de la vecindad, de las instituciones escolares?

Desde el costado psicosocial puede inquirirse: ¿Qué subjetividades se producen en un mundo donde no se concita más el pudor sino el empuje al goce? ¿Qué pasiones ocupan ese lugar que va dejando la vergüenza? ¿Es la envidia, los celos, el odio? Si el discurso tecno-científico erosiona la inscripción del sujeto en el orden simbólico previo –genealógico– (Legendre, 1985:32); e instala, en su lugar, un presente total –desvergonzado– que se nutre del “orden escópico en la construcción de subjetividades” (Assef, 2014:155): ¿Qué soluciones se prevén para los malestares de unas subjetividades desenganchadas del Otro simbólico? ¿Será el delirio imaginario que busca llenar la falta en ser manipulando un Real –cirugías estéticas, mascaradas postizas–? ¿Será la farmacopea como solución de la angustia contemporánea? (Kristeva, 1994: 14) ¿O será la virtualidad, extendida por los dispositivos inteligentes, el medio donde se canalicen los síntomas actuales?

Finalmente, el llamado a ese Otro de la autoridad más terrible (Miller, 2003): ¿no constituye un anacrónico intento de recuperar, por la vía del miedo, una vergüenza que el discurso capitalista ha volatilizado? La arqueología de la vergüenza, su erosión, su imposibilidad estructural, evidencia la servidumbre de las subjetividades contemporáneas a unas pasiones exaltadas para la gobernanza social.

Bibliografía

Assef, Jorge (2014), “La subjetividad hipermoderna”, en Conclusiones Analíticas, 1, pp. 143-156.

Bernard, David (2006), “De l´honte a l´hontologie”, en Champ lacanien, 4, pp. 185-194.

Kristeva, Julia (1994), Die neuen Leiden der Seele, Hamburg: Junius.

Lacan, Jacques (2009), Escritos 2, Buenos Aires: Siglo XXI.

Lacan, Jacques (2022), Seminario XX, Aún, Buenos Aires: Paidós.

Legendre, Pierre (1985), L´inestimable objet de la transmission. Etude sur le príncipe généalogique en Occident, Paris: Fayard.

Legendre, Pierre (1990), “Prologue”, en Legendre, Pierre, Alexandra Papageorgiou-Legendre, Leçons IV, suite 2. Filiation. Fondement généalogique de la psychanalyse, Paris: Fayard.

Miller, Jacques-Alain (2020), El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires: Paidós.

Miller, Jacques-Alain (2003), “Nota sobre la vergüenza”, en Mediodicho, 26.

Miller, Jacques-Alain (2010), “Más interior que lo más íntimo”, Nota en Página12, con motivo de la publicación de curso de orientación psicoanalítica “Extimidad”.

Soler, Colette (2022), Los afectos lacanianos, Buenos Aires: Letra Viva.

Valdivia, Luis de (1621), Sermon en lengua de Chile: de los misterios de nuestra santa fe catholica, para predicarla a los indios infieles del reyno de Chile, dividido en nueve partes pequeñas, acomodadas a su capacidad, Vallado

Cite as: Casagrande, Agustín: Arqueología de la vergüenza. El dicho primero y el Otro de la mirada, legalhistoryinsights, 19.09.2025, https://doi.org/10.17176/20250930-135502-0